禪宗

| 禪宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 漢語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 漢語 | 禪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 字面意思 | 依坐禪、禪立名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 別稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 漢語 | 達摩宗、佛心宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 漢字 | 禅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 舊字體 | 禪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 佛教 |

|---|

|

|

佛教大綱 |

| 中國禪宗 |

|---|

|

|

|

禪宗為大乘佛教流傳於東亞的一支佛教宗派,由南天竺禪師菩提達摩(一作達磨)傳至中國。禪宗原本是指以「坐禪」為中心的修行集團,後來專指達摩一系的禪修集團[1][2]。達摩的禪宗經牛頭法融、黃梅弘忍的發展,大成於六祖曹溪惠能,成為一支具有獨特精神意趣的宗派,又稱達摩宗、佛心宗。宋朝以後,禪宗以自家為「宗門」,餘宗稱「教門」。宗門一詞出自禪林,據《楞伽經》所說「佛語心為宗,無門為法門」,自稱為「宗門」[3]。

在中國歷史,禪宗發展可分成四個時期,由菩提達摩至中國開始,至惠能大宏禪宗為止,此為禪宗的開始,可稱為早期禪宗。由六祖惠能門下,洪州、石頭二宗,發展為五宗七派(臨濟宗黃龍派和楊岐派、法眼宗、曹洞宗、雲門宗、溈仰宗),此為禪宗的發展期,時間約當晚唐至南宋初。自南宋初年臨濟宗大慧宗杲起而倡「話頭禪」,曹洞宗宏智正覺倡導「默照禪」,至於明朝中晚期,此為禪宗的成熟期,又可稱為中期禪宗。至於明朝中葉淨土宗興起,此時佛教的特色為禪淨合一,與儒、釋、道三教合一,禪淨合一的影響,使得當時的僧人唯以參話頭、念彌陀為主,禪宗逐漸失去創新的生命力,為禪宗的衰落期,又稱為晚期禪宗,始於晚明至清朝結束為止[4]。清末民初之際,有鑑於佛教的衰微,虛雲大師起而中興禪宗,為近代禪宗中興之祖。

禪宗最盛行的流播地區主要為中國江南以南,集中於兩湖、兩江、廣東、福建一帶。禪宗在中國佛教各宗派中流傳時間最長,影響甚廣,至今仍延綿不絕,在中國哲學思想及藝術思想上有着重要的影響。自唐代創立後流傳於中國、日本、朝鮮半島、越南等漢字文化圈地區,至今不衰,二次世界大戰後,日本鈴木大拙至美國弘法,禪宗在歐美頗受歡迎,因而將禪宗的影響力推至世界各地。禪宗祖庭為嵩山少林寺[5]、黃梅東山寺[6]、曹溪南華寺[7]。

歷史與譜系[編輯]

宗寶本《六祖法寶壇經》所記禪宗祖師(南宗譜系):菩提達摩,慧可,僧璨,道信,弘忍,惠能。

杜朏《傳法寶紀》所記禪宗祖師(北宗譜系):菩提達摩,惠可,僧璨,道信,弘忍,法如[8]、神秀。

李華《故左溪大師碑》所記禪宗源流:

- 菩提達摩禪師,傳楞伽法。八世至東京聖善寺弘正禪師[9],今北宗是也。

- 又達摩六世至大通禪師,大通又授大智禪師,降及長安山北寺融禪師[10],蓋北宗之一源也。

- 又達摩五世至璨禪師(應作「忍禪師」),璨(應為「忍」)又授能禪師,今南宗是也。

- 又達摩四世至信禪師,信又授融禪師,住牛頭山,今徑山禪師承其後也。

現存禪宗最早的西天法統說紀錄,出自689年的《唐中嶽沙門釋法如禪師行狀》。文中引〈廬山出修行方便禪經統序〉云佛陀傳法阿難,阿難傳末田地,末田地傳舍那婆斯。行狀又稱菩提達摩紹隆此宗,入魏傳授其法[11][12]。

譜系[編輯]

| 禪宗衍生宗派 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

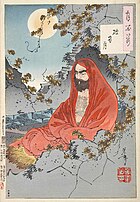

宗義概述[編輯] 禪宗的「禪」字由梵語「禪那」(dhyāna)音譯而來。禪那是六波羅密之一,意譯為「靜慮」、「思維修」[13]。定(三摩地)是指修行者高度集中精神,緣一對象作思惟而達到心一境性。禪那一詞指色界諸定的境界而言。 有兩種進入禪那境界的方法,也就是奢摩他(Śamatha,寂、止,屬定學)與毘婆舍那(vipaśyanā,照、觀,屬慧學)[14]。禪宗把禪視作定、慧之通稱,修悟佛性(本來自性清淨心)的方法。[15] 禪宗祖師為令學人悟入第一義諦(真如佛性、自性清淨心),會運用特別的教學方法引導,稱作「機鋒」[16]。其要旨為:「教外別傳,不立文字;直指人心,見性成佛」,意指禪宗於教門外別有所傳,不假文字,直指清淨本心,令見佛性而開悟[17][18] 。然「見性」並非事畢,而是才剛剛踏入佛道的「無門之門」,真正懂得「空性」的真實義,由此「悟後起修」,一直到淨除二障: 煩惱障與所知障後,成就佛果。 印度源流[編輯]達摩禪法,以習《楞伽經》為主,與印度的如來藏學派有著很深的關係。 說一切有部的修行觀[編輯]佛教從釋迦牟尼開始,就追求著如何脫離輪迴,進入沒有苦惱的自由境界(涅槃)的方法。能夠達到這種境界,即稱為證悟,又稱菩提,或覺(bodhi)。證悟又分成聲聞弟子的初步證悟,與佛陀的最終證悟〈正等正覺,samyak-saṃbodhi〉等不同的位階。 說一切有部將聽聞、思惟佛陀所說的教理,稱為聞慧和思慧。在聞慧和思慧之後,必須真正實踐與體驗到佛陀的教理,這個過程稱為修慧。在修行過程中,會得到各種不同程度的證悟,分成須陀洹(得法眼淨)、斯陀含、阿那含、阿羅漢等。到了最後,脫離一切煩惱的最終證悟,稱為阿羅漢果或無學果,得此證悟的聖者即是阿羅漢,或稱漏盡者。 藉由修行五停心、四念住,進入禪那,觀察五蘊無我,斷除煩惱,得到證悟。 中觀學派的修行觀[編輯]以龍樹為開端的中觀派,觀察一切法——生滅的、不生滅的,世間的、出世間的,皆是如幻如化。如幻如化的一切法,但唯假名(假施設義),依緣起相待而有,而自性畢竟空。 唯識學派的修行觀[編輯]唯識派主張「境空識有,萬法唯識」,一切現象都是以阿賴耶識為所依,因三自性而變化顯現。修行方法是依妄分別識的有,遮遣外境的非有;再依外境的非有,了悟識也不可得──最終境空心寂,契入真如。 唯識學分成真心與妄心兩派。真心一派特別強調如來藏的作用,在中國最早出現的唯識派傳承,即地論師,與真心一派相近,主張心性本來清淨,但因外在煩惱才不清淨。透過修行淨除煩惱,即能找回這個本來的清淨真心。妄心派主張心性是帶有煩惱的雜染,唯妄非真,清淨法的無漏種子是附屬的。成佛之因的無漏種子要不斷熏習,逐步修行,才能轉識成智,得到證悟。 如來藏學派的修行觀[編輯]如來藏學派主張有一靈明常住不空之體,稱為如來藏,是一切眾生本自具有、與佛同等、本自清淨的心性,因此也叫做佛性。修行就是找回這個心性本淨的狀態。 禪宗的早期發展[編輯]達摩之前的禪法[編輯]在達摩之前,已有禪法的教授。安士高、鳩摩羅什、佛陀跋陀羅等僧人,將禪定修行的佛教經典引入中國。安士高為佛教初傳,東漢時期從安息國前來的僧人,其禪經或禪要之譯籍,有《安般守意經》、大小《十二門經》、《大道地經》等。東晉時,鳩摩羅什在關中傳出了《坐禪三昧經》、《禪法要解》,佛陀跋陀羅在廬山譯出《修行方便禪經》、《觀佛三昧經》。 在南北朝時代,教授禪法的有不少是來自罽賓的僧人,如曇摩蜜多、求那跋摩,漢地的禪師有佛大先禪師的弟子沮渠京聲,跋陀禪師弟子僧稠(和達摩、慧可同時代),天台宗的慧思(和慧可同時代)、智顗(和僧璨同時代)等等。 菩提達摩與楞伽宗[編輯]公曰。弟子聞達摩初化梁武帝。帝問云。朕一生造寺度僧。布施設齋。有何功德。達摩言。實無功德。弟子未達此理。願和尚為說。師曰。實無功德。勿疑先聖之言。武帝心邪。不知正法。造寺度僧。布施設齋。名為求福。不可將福便為功德。功德在法身中。不在修福。 《六祖壇經·決疑品第三》禪宗早期的先驅者或可稱為楞伽師,在宗義上,他們與南印度的如來藏學派有密切的關係,在修持上,他們重視頭陀行與禪定。菩提達摩於中國南朝劉宋時,乘商船到達廣州。後以求那跋陀羅所譯四卷《楞伽經》教授弟子,屬當時的楞伽師之一。達摩禪師將楞伽經傳至中國北方,以「忘言、忘念、無得正觀」為宗,專重念慧不在話言,形成攝論師外講述楞伽經的另一流。[19] 傳說達摩到廣州時,南海刺史蕭昂,寫了一道奏表,上報梁武帝。達摩亦聞說梁武帝信奉佛法,於是至建康(今江蘇南京)與其談法。當時梁武帝一心欽慕佛法,不論是建寺、造經、供僧,皆不遺餘力,因而自認很有功德,不知道離相妙修,以求佛果。達摩卻一語道破,告訴梁武帝毫無功德(事實上只有福報而已)。因雙方會晤不契,達摩「一葦渡江」,在河南嵩山少林寺的山洞中面壁九年,等待傳人。 後傳二祖慧可(487年—593年)、三祖僧璨(?—606年)、四祖道信(580年—651年)、五祖弘忍(602年—675年)、六祖惠能(638年——713年)。 早期禪宗強調不立文字,意在「不立名相」[20]。其主要精神出於《楞伽經》[21]。禪宗所追求的是「向上一路,千聖不傳」[來源請求]的第一義,這種義是離一切語言文字相、心緣相、分別相的。語言文字只是作為所顯義理的媒介,真正的義理是不可以語言文字來用表達的[22]。故佛教提倡「依義不依語」,破除對語言文字上的執着[23],所謂「不立文字」即依此理而成[24][25][26]。 禪宗另一個源流則是受到三論宗與天台宗影響,在中國南方地區所發展出的般若南宗,其領導者為牛頭法融,因此又稱牛頭宗。禪宗四祖道信,結合了楞伽宗的清淨佛性說與牛頭宗的中觀看法,遂形成了中國獨特的禪宗宗派。

達摩、慧可相以楞伽密傳法印,故二祖有《楞伽經》四卷,可以傳法印心,而三祖僧璨,則有《信心銘》一卷,四祖以下別開牛頭禪,五祖以下惠能神秀之壁書,尤為開中國千載以來未有之宗風,此為中國禪宗大轉變。從斯南頓北漸分河飲水,後北漸傳於日本,其旨趣為南禪相悖,一花五葉遍傳[27]。 求那跋陀羅譯出《楞伽阿跋多羅寶經》四卷,後菩提達摩以此四卷《楞伽》傳授門徒,為禪宗的開端。之後菩提達摩進入中原後,傳法至四祖道信,於黃梅雙峰山傳授禪法,道信法師受三論宗、天台宗的影響,一改以楞伽印心的傳統,開始以《文殊說般若經》傳授門徒。門下五祖弘忍,住憑墓山傳法,因憑墓山在雙峰山之東,故號稱東山法門。弘忍大師開始以《金剛經》及《大乘起信論》傳授門徒。後由惠能大師承繼法印衣缽,為六祖,又稱南宗、曹溪宗、曹溪禪。與此同時弘忍大師的門下上座神秀大師推廣漸悟禪法,稱北宗。惠能、神秀兩派皆有門徒,時稱南能北秀;後曹溪門人神會大師將南宗傳至洛陽,獲得公家的認証,北宗遂衰。 僧璨與《法華經》[編輯]道信的黃梅禪[編輯]在道信之前,禪宗祖師多是苦行僧,精進梵行,修頭陀苦行,門徒不多,但是道信改變了這個作風,開始以佛寺為中心來向檀越大眾廣泛傳授禪法,禪宗大振。 道信受到天台宗及三論宗的影響,將般若中觀學與念佛法門融入楞伽經的傳統中,開始以《文殊說般若經》結合《楞伽經》教授門徒。 牛頭禪[編輯]牛頭宗為三論宗的旁支,始於法融大師,為牛頭初祖。傳統上認為法融大師為禪宗四祖道信之徒,但是經後世考證,兩人的年代不相當,應是誤傳。因此牛頭宗是由三論宗旁出,在江南獨立發展的地區性獨立教派。但是因為與禪宗理念相近,所以逐漸融合在一起。 弘忍的東山法門[編輯]弘忍大師以《金剛經》取代《楞伽經》與《文殊說般若經》,作為傳法的核心。 南頓北漸[編輯]五祖寺中曾經發生過著名的禪宗作偈之事。因五祖弘忍年事已高,急於傳付衣法,遂命弟子作偈以呈,以檢驗他們的禪修水平。 此後,弘忍招惠能登堂入室為其宣講《金剛經》,並傳衣缽,定為六祖,受命南歸[35]。此後禪宗分為南頓北漸。 北宗禪[編輯]弘忍坐化後,神秀到北方傳教,教義傳遍西京長安、東京洛邑,並曾獲得武后、中宗、睿宗三帝之皈依,有「兩京法主、三帝門師」[36]之尊號,諡大通禪師,當時與其同修惠能分庭抗禮,有南能北秀之稱[37],是為北宗禪。 禪宗的成熟期[編輯]六祖惠能的曹溪禪[編輯]  惠能歸嶺南後,於唐高宗儀鳳元年(676年)正月初八到廣州法性寺。印宗法師在該寺內講《涅槃經》之際,「時有風吹幡動,一僧曰:風動;一僧曰:幡動;爭論不休,惠能進曰:不是風動,亦非幡動,仁者心動」。印宗聞之竦然若驚。知惠能得黃梅弘忍真傳,遂拜為師,並為之剃度。[38] 次年,惠能到曹溪寶林寺(今廣東韶關南華寺),弘揚禪宗,主張「頓悟」,影響華南諸宗派,人稱「南宗」,在此傳法長達37年之久。當時,六祖惠能的同門師兄神秀,主張「漸悟」,在華北勢力頗盛,號稱「北宗」。神龍元年(705年),武則天和唐中宗即遣內侍薛簡往曹溪召其入京。惠能以久處山林,年邁風疾,辭卻不去。薛簡懇請說法,將記錄帶回報命。中宗因贈摩納袈裟一領及絹五百匹以為供養。並命改稱寶林寺為中興寺,由韶州刺史重修,又給予法泉寺額,並以惠能新州故宅為國恩寺。 惠能的禪法以定慧為本。[39] 他又認為覺性本有,煩惱本無。直接契證覺性,便是頓悟。他說自心既不攀緣善惡,也不可沉空守寂,即須廣學多聞,識自本心,達諸佛理。因此,他並不以靜坐斂心才算是禪,就是一切時中行住坐臥動作中,也可體會禪的境界。[40] 惠能又曰「先立無念為宗」,「佛法在世間,不離世間覺。」[41] 所謂無念,即雖有見聞覺知,而心常空寂之意。「自心歸依自性,是皈依真佛。自皈依者,除卻自性中不善心、嫉妒心、諂曲心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢他心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行,常自見己過,不說他人好惡,是自皈依。常須下心,普行恭敬,即是見性通達,更無滯礙,是自皈依。」[41] 禪宗從達摩始百餘年間皆以《楞伽經》相印證,故亦稱為楞伽宗。達摩的三傳弟子道信開始兼以《金剛經》等經為典據,到了惠能即以文句簡單的《金剛經》義代替了《楞伽經》,其目的在於擺脫名相煩瑣的思想束縛,而單刀直入求得開悟[42]。 惠能主張教外別傳、不立文字,提倡心性本淨、佛性本有、直指人心、見性成佛,這是世界佛教史尤其是中國佛教史上的一次重大改革。惠能以後,禪宗廣為流傳,於唐末五代達於極盛。禪宗對中國文化的發展具有重大影響。禪宗特點在於其高度的理性化,幾乎完全沒有神學氣息。禪宗修持以定慧一體為特色。近代學者胡適在《荷澤大師神會傳》中曾有考證印度禪的這二十八祖的法脈是後人杜撰的。敦煌本《壇經》宣稱從原始七佛到惠能共四十世。在梵文中也沒有印度禪宗二十八祖法脈的記載。近年來,中國大多數學者都認為《六祖壇經》的基本內容代表了惠能的思想,同時其中可能也有後人增益的成分。 唐玄宗開元二年(730年),在洛陽的明定南北總是非大會上,惠能弟子神會辯倒北宗,使得曹溪禪宗樹立了全國性的影響[43][44][45]。 中期禪宗[編輯]六祖惠能的禪法,人稱曹溪禪,門下悟道者共四十三人,各化一方,所謂「一花開五葉,結果自然成」。曹溪禪後分為曹溪北宗、曹溪南宗。曹溪北宗即為荷澤宗,曹溪南宗分化出石頭宗、洪州宗兩支,被認為是禪門正宗。 晚唐至北宋初期,共分臨濟宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗、溈仰宗五宗,再加上臨濟門下分出的黃龍、楊歧兩派,合稱五宗七派(或稱五家七派),為唐朝以後的佛教主流。但宋朝後,僅存臨濟與曹洞二宗。 宋寧宗時,依衛王史彌遠之奏請,始定下江南禪寺等級,設禪院五山十剎,以五山位在所有禪院之上,十剎之寺格次於五山。五山為:徑山寺、靈隱寺、淨慈寺、天童寺、阿育王寺。 南禪家風[編輯]禪淨之爭[編輯]五代宋初法眼宗禪師永明延壽有《萬善同歸集》三卷傳世,認為修行得道,可以由不同的方式覺悟[46],因此不能執著某一法門,而否定排斥其他法門。他的說法被後世引申,認為禪門與淨宗,二者有互相扶助的關係,自力結合他力相結合,即禪定結合念佛方為最好最圓滿的修行方法,即「禪淨一致」[47]。相傳為永明延壽大師所作的《念佛四料簡偈》更明確地表達了這一理念[48]。但這份文獻在歷史上首次出現於元朝天如惟則撰寫的《淨土或問》,因此其真實性是有疑問的,並且它已經開始轉向以淨土為主軸的修行方式,與禪淨雙修的模式有所偏離。 南宋之後,禪淨結合已成為禪宗內部的大趨勢:曹洞宗長蘆清了有《往生集》傳世;雲門宗契嵩「夜分誦觀音名號,滿十萬聲則就寢」[49];雲門文偃的四世法孫儀懷作《勸修淨土說》,其中更主張「淨土兼修不礙禪」[50]。 明清禪宗[編輯]自南宋之後,禪宗衰微,明末憨山德清大師已有禪宗五家不振之嘆,稱臨濟宗風,獨有紫柏真可大師可承續,然後繼無人[51]。 至於民間,則以因蓮池祩宏、蕅益智旭大師的倡導,以三教合一、禪淨雙修為主流。雖然說禪淨雙修,但實是以淨土宗稱名阿彌陀佛,求往生西方淨土為主,已經不是原有禪宗宗風了。至於明朝中葉淨土宗興起,此時佛教的特色為禪淨合一,與儒、釋、道三教合一,使得當時的僧人唯以唸佛坐禪為務,禪宗逐漸失去創新的生命力,為禪宗的衰落期,始於晚明至清朝結束為止。 明末臨濟宗,密雲圓悟禪師,在浙江天童寺傳授臨濟禪法。其弟子漢月法藏,作《五宗原》介紹禪宗五家,以圓相為萬佛之祖,臨濟為正宗,但受到圓悟法師反對,作《辟妄七書》、《辟妄三錄》以反駁。法藏弟子潭吉弘忍作《五宗救》,為法藏申辨,並認為《辟妄》諸書為偽書,加以批判。 清初,漢月法藏一派在南方得到一些人的支持。順治帝愛好參禪,曾召海會寺憨璞性聰、浙江玉林通琇、木陳道忞、茚溪行森、旅庵本月、山曉本晰等入宮禁說法。 至雍正朝,清世宗苦讀《金剛經》多年,雅愛禪法,跟隨曾將《藏文大藏經》譯成滿文的章嘉國師習禪,向滿族貴冑推行佛法,甚至傳授其四子弘曆(乾隆帝)。世宗本人對禪學頗有研究,自詡為禪宗血脈,法號「圓明居士」,把古德參禪語要編輯成《雍正御選語錄》共十九卷。對取締異端方面,世宗編寫了《揀魔辨異錄》,以上諭,要求各行省、郡縣官吏對漢月法藏、潭吉弘忍一系的僧人強迫改宗。 清代,寧波天童寺與鎮江金山寺、常州天寧寺、揚州高旻寺並為禪宗四大叢林。 近代臨濟宗祖師,皆上溯至明朝龍池幻有,曹洞宗的法脈傳承,多是無明慧經的壽昌法系。德清虛雲禪師為中國曹洞四十七代,臨濟四十三代,雲門第十二代,法眼第八代,溈仰第八代。以一身而兼禪宗五宗法脈,其禪功和苦行倍受稱贊。 漢字文化圈各地[編輯]台灣禪宗[編輯]禪宗在明朝末年,隨著閩南移民進入台灣,當時的禪師不拘於伽藍,也常常駐於天后宮、城隍廟等為住持,展現了台灣民間信仰的包容性,如關渡宮、松山慈祐宮、北港朝天宮等名廟均是禪宗僧人所建。台灣日治時期,日本佛教的禪宗由日本傳入。在戰後,隨著國民政府到達台灣的外省移民,再度將中國系統的禪宗帶入台灣,如百丈山力行禪寺、十方禪林、法鼓山、佛光山、中台禪寺等。今人法鼓山聖嚴法師,即同承曹洞宗與臨濟宗法脈傳承。 日本禪宗[編輯] 日本禪宗,於鎌倉時代自中國傳入,由於獲得鎌倉幕府支持,形成日本特有的佛教禪宗系統。以武士身分取代平安時代的貴族執政,幕府將軍崇尚以「忠君、節義、廉恥、勇武、堅忍」為核心的思想,結合儒學、佛教禪宗、神道教,形成日本武士階層的道德規範「武士道」。日本的茶道、花道、武道、傳統文學等,皆受到日本禪宗很大的影響。 1187年,日僧明庵榮西於中國天童寺虛庵懷敞禪師受傳臨濟宗黃龍派心印,歸國後大興臨濟宗禪法,1202年創建京都建仁寺。1246年,南宋禪師蘭溪道隆至日本,傳入臨濟宗楊岐派禪法,並於1253年創建鎌倉建長寺。1223年日本道元禪師入宋,從學於天童寺曹洞宗如淨禪師門下,傳回日本,1246年建立永平寺,提倡「只管打坐」,為日本曹洞宗的開始。日本禪宗現主要有曹洞宗、臨濟宗、黃檗宗(1654年福建臨濟宗黃檗山萬福寺隠元隆琦應邀赴日所傳)。 朝鮮禪宗[編輯] 9世紀初,中國禪宗開始傳入朝鮮:

朝鮮現存最早的禪宗史書《祖堂集》二十卷,記述自迦葉以至唐末、五代共256位禪宗祖師的主要事跡及問答語句,而以南宗禪雪峰義存係為基本線索。 朝鮮世祖大王時期,重新修整佛教宗派,將曹溪宗、天台宗、總南宗(總持宗、南山宗)統稱為禪宗,將華嚴宗、慈恩宗、中神宗(中道宗、神印宗)、始興宗統稱為教宗,從而確立了禪、教兩宗的體系。 韓國曹溪宗起源於新羅末期創建的迦智山派等九山禪門,始祖為普照知訥,於松廣寺開創曹溪山修禪社,倡導華嚴教觀,著有《真心直說》,曹溪宗為韓國今日最大的佛教宗派。 越南禪宗[編輯]越南禪宗最早為滅喜禪派,為從三祖僧璨受禪法之天竺三藏毗尼多流支(又譯「滅喜」)所創。後又有中國無言通禪派(觀壁派)、雲門宗、曹洞宗禪派等傳至越南。 琉球禪宗[編輯]藏傳佛教[編輯]北宗神秀門下普寂傳人唐朝大乘禪師(又稱摩訶衍,Mahayana),藏文稱其為「和尚」(Hva-san)或「大乘和尚」(Mahāyāna Hva-san),在8世紀後期來到西藏傳揚禪宗。初期取得巨大成功,但是遭到在西藏傳法的印度僧人的質疑,後與蓮花戒辯論,史稱「頓漸之爭」。「大乘和尚」所倡論點是,成佛之道應通過個人突發的頓悟,此頓悟來源於摒除包括善惡在內的一切思考。蓮花戒認為任何人都不可能全部摒除思考,要求自己不作任何思考的本身就是一種思考;他堅持只有經過逐漸的修持,才能取得成就,批評頓悟派不別善惡,不積善行,幻想立地成佛,實為束手待斃。雙方反覆爭辯,甚為激烈。大乘和尚曾一度占上風,但最後被判定敗北,被驅逐出藏,回到沙州(今甘肅敦煌)[52][53];赤松德贊下令不得再修頓門法[54]。因為西藏君王刻意壓抑漢傳佛教的影響力,使得漢傳佛教無法進入西藏。但是在西藏固有的大圓滿、大手印傳承中,仍然可以看出它受到漢傳佛教影響的痕跡[55]。 現代禪宗[編輯]清末民初之際,有鑑於佛教的衰微,虛雲大師極力復興佛教,力主禪宗源流。虛雲老和尚在修習臨濟,兼弘曹洞,又遙承了早已斷流的法眼、溈仰、雲門三宗,以一身修習禪宗五大支派,承前啟後,融會了五宗禪修法門,為近代禪宗偉大宗師之一。溈仰宗第九代祖師,宣化上人於1962年來到美國加利福尼亞州弘法,把大乘佛法和漢傳佛教帶到了北美,並做了卓越的翻譯佛經的工作。 世界禪與鈴木大拙[編輯]20世紀初,鈴木大拙向西方傳播禪宗思想。鈴木大拙所傳播的禪宗思想更多是一種生活哲學,而非世界觀哲學,更適合大眾口味。 北美禪宗[編輯]日本曹洞宗致力在美國弘揚其「只管打坐」的默照禪法,得法洋人弟子無數。1957年8月在墨西哥庫埃納瓦卡,由墨西哥國立自治大學心理分析學系贊助,召開為期一周的「禪與心理分析」座談會。參加這個座談會的有鈴木大拙和來自墨西哥、美國50名精神病學家和心理學家(大部分是心理分析學家)。來自韓國的曹溪宗78代傳燈崇山行願禪師,也在20世紀70年代弘揚曹溪禪(조계선),並在美國普羅維登斯首建禪中心並於1983年創立國際觀音禪院,據稱為西方最大禪門宗派,近百所禪中心遍布美洲、歐洲和亞洲。台灣法鼓山創辦人聖嚴法師也將漢傳中華禪法傳到西方,1979年在紐約創立「禪中心」,亦即後來的「東初禪寺」。溈仰宗第九代祖師,宣化上人於1962年來到美國加利福尼亞州弘法,把大乘佛法和漢傳佛教帶到了北美,並做了卓越的翻譯佛經的工作。 歐洲禪宗[編輯]禪宗思想與修行[編輯] 禪宗創始於南北朝來中國的印度僧人菩提達摩。他以佛教釋迦牟尼佛「人皆可以成佛」的基礎上,主張「人皆有佛性,透過修行,即可獲啟發而成佛」,後另一僧人道生提出「頓悟成佛」說。唐朝初年,僧人惠能承襲道生的「頓悟成佛說」,並將達摩的「修行」理念進一步整理,提出「心性本淨,只要明心見性,即可頓悟成佛」的主張。 禪宗主張不立文字、直指人心,亦主張道在生活中,故世俗活動照樣可以正常進行。禪宗認為,禪並非思想,也非哲學,而是一種超越思想與哲學的靈性世界。禪宗思想認為語言文字會約束思想,故不立文字。禪宗認為要真正達到「悟道」,唯有隔絕語言文字,或透過與語言文字的衝突,避開任何抽象性的論證,憑個體自己親身感受去體會[56]。 禪宗為加強「悟心」,創造許多新禪法,諸如雲遊等,這一切方法在於使人心有立即足以悟道的敏感性。禪宗的頓悟是指超越了一切時空、因果、過去、未來,而獲得了從一切世事和所有束縛中解脫出來的自由感,頓見本來面目、本地風光,從而「超凡入聖」,不再拘泥於世俗的事物,卻依然進行正常的日常生活[57]。 禪宗不特別要求特別的修行環境,而隨著某種機緣,偶然得道,獲得身處塵世之中,而心在塵世之外的「無念」境界,而「無念」的境界要求的不是「從凡入聖」,而更是要「從聖入凡」。得道者日常生活與常人無異,而是精神生活不同。在與日常事物接觸時,心境能夠不受外界的影響,換言之,凡人與佛只在一念之差。 禪宗經典[編輯]禪宗原則上不立文字,並不注重經典權威,但仍依經中背後所含之真理修行,後期佛教徒講究文字依據,故多觀典籍,目前禪宗門徒最主要研讀《心經》、《金剛經》、《六祖壇經》等。還有《達摩四論》等論典,亦受人崇。 早年禪宗曾以《楞伽經》印心,後來又以《金剛經》印心,《金剛經》遂成為禪宗寶典。《六祖壇經》反映出惠能思想及早期禪宗面貌,故為禪宗所推崇,《維摩經》亦為不少禪師所力薦。至於現代,《楞伽經》、《楞嚴經》、《金剛經》、《華嚴經》、《法華經》、《維摩經》、《圓覺經》、《涅槃經》等亦為禪門推崇學習。 禪門三關[編輯]

修行方法[編輯]作為漢傳佛教中的重要宗派,禪宗僧侶除了必須遵守通行的持戒、清規、夏居等規定外,還有一套獨特的修行方式。 坐禪[編輯] 禪宗注重實修與實證,其中坐禪為禪宗主要實踐方式。坐禪時,必須調節飲食、睡眠、身、息、心(調五事)[58],並戒定慧三無漏學中實以定為中心。禪宗認為,佛典浩如湮海,其中境界為超越世出世間法。非言語可及、推理可得,只有通過禪定才可證知[59][60][61][62]。不過仍然有高僧反對坐禪,唐朝荷澤神會大師即極力反對坐禪。他認為坐禪沉空滯寂,不見自性。 圭峰宗密將禪定分類為下列五種:外道禪、凡夫禪、小乘禪、大乘禪、最上乘禪(如來清淨禪)。

以上三種法門,大小乘禪乃最上乘禪皆備。法無優劣之分,選擇適合自己的修行方法即為良法[69]。亦不須拘泥,可同時修二法或三法。 禪坐的目的是為了達到「觀身不淨,觀受是苦,觀心無常,觀法無我」(四念處觀)的境界[70],而且必須常修定慧,與佛法相應,方才為真正坐禪。而坐禪攝心至澄明境界時,即應忘卻坐禪,切不可自行得意或有分別心[71]。 公案[編輯]

公案為禪宗獨特的教學手段和方法,廣義上的公案為古代考試題目,後特指為佛教高僧考驗僧眾的題目。由於公案的故事情節多彩,且其含義深參,因此禪師喜歡講述公案情節,以考聽者的佛教修行水平。從而對聞者的思維進行引導和分析,並給學生有個參悟機會。通常情況為禪師用極混擾人的話引人說話,普通僧眾若心隨話轉,落到能所對立,或名相,或常斷見上去了,即露馬腳,或被高僧揪住,甚至繼續逼迫,使錯誤昭顯,從而使人知錯而改。著名的禪宗公案典籍為《碧岩錄》、《五燈會元》等。 參公案的風氣一直遠遠流傳,乃至當代,嵩山少林寺每年都舉行禪宗公案,引眾多僧侶及佛學愛好者討論學習[73]。比如2009年辨禪比賽的決賽題目即為「達摩面壁,背向何處?」[74] 默照禪與話頭禪[編輯] 至南北宋之際,曹洞宗門下宏智正覺禪師,鑑於臨濟宗叫人看話頭、看公案,流於空疏,故起而倡以靜坐為主的默照禪,但大慧宗杲認為曹洞宗只教人靜坐,不求妙悟,是「默照邪禪」,對此宗大加批評。宏智正覺門下也後繼無人,在南宋後,影響力就變得非常的小。 臨濟宗楊歧派門下的大慧宗杲對當時的禪宗,提出兩大弊病:一種是好打高空,在公案及言語機鋒上逞能,另一則是只知靜坐觀心的「默照邪禪」[75]。他進而提倡所謂的話頭禪〈又稱看話禪〉,要人以參趙州禪師的無字話頭。「只這一(無)字,便是斷生死路頭底刀子也。妄念起時,但舉個無字,舉來舉去,驀地絕消息,便是歸家穩坐處也。」「千疑萬疑,只是一疑。話頭上疑破,則千疑萬疑一時破,話頭不破,則且就上面與之廝崖。若棄了話頭,卻去別文字上起疑、經教上起疑、古人公案上起疑、日用塵勞中起疑,皆是邪魔眷屬。」 大慧宗杲的話頭禪後成禪宗主流,但是到了明清之後,淨土宗興起,禪宗逐漸與淨土宗合流,形成一股新的趨勢。 [來源請求] 禪宗文化[編輯]民間禪宗信仰[編輯]中國佛教發展到明代,社會則出現了大量的民間信仰教門。在此之前,民間教派中的彌勒教、摩尼教與白蓮教占主要地位;但自明代中葉至民末則出現了許多教派。他們在教義、組織、儀式等方面已經區別於原來的民間教派。其中規模最大的、與禪宗最為密切的民間教派為明朝北直隸軍人羅清所創的羅教,也被稱為無為教和羅祖教。 羅教結合了佛教禪宗和道教中的許多教義和傳統[76]。從禪宗中,羅教吸收了「心造一切」的概念,認為人的苦難是由於心欲造成,因此羅教追求無為、棄欲,以達到最高的內心狀態。羅教在一開始的時候就自稱為禪宗的一支。同時他還從道教吸收了道玄來解釋世界的形成。其認為世界是從真空家鄉中形成的,並演化為世界萬物。由此外部世界不是禪宗的教義中那樣從內心產生的,而是外部事實的。 佛教的佛並未有審判人的權力,一切依照因果業報施行。羅教製造了一個至高無上的偶像崇拜:無生父母,其神是所有生物的主宰,尤其在人死後有判決人的輪迴、超度或入地獄的權力。之後被公家定為邪教,並遭明令禁止[77]。 禪宗與文學[編輯]隨着禪宗的弘揚,除眾多佛僧外,大量的文學家都有上佳的禪詩禪作,其中包括唐朝的王維、孟浩然,宋朝的蘇東坡等[78]。 禪宗與繪畫[編輯]禪宗中的經典繪畫汗牛充棟,其中最著名的作品之一是宋朝的廓庵師遠的十牛圖。其為中國佛教禪宗修行的圖示,並有許多版本。牧牛圖頌通常由頌與圖組成,頌自身有時又包括一短序。自宋代以來,這類作品很多,其中有三種很為時人留意。其作者分別為清居、廓庵、自得。清居的是五圖,廓庵的是十圖,自得的則是六圖。在這幾種作品中,廓庵的顯然最為完備,它包括圖、頌與序三部[79]。亦有認為十牛圖為宋代廓庵師遠改作清居禪師八牛圖而成。現在流傳較廣的有宋朝廓庵師遠與普明禪師的版本各有十幅。其主要表達了禪宗的摒棄我執、心性妙圓的理念。 禪宗與飲食[編輯] 受禪宗影響,亞洲中國、日本、韓國、越南等地方都有素食齋房,並形成獨特的菜系風格[80]。比如在日本的許多廟裡如南禪寺、大德寺及天龍寺等都有提供[81]。 相關條目[編輯]註釋[編輯]

參考[編輯]

研究書目[編輯]

外部連結[編輯]

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||